オリンピック博物館にて

オリンピック博物館にて

朝は3時ごろに目が覚めてしまうが、何とか粘って6時まで寝る。こうして時差ボケ解消を目指しているが、まだ完全ではない。朝飯までに時間があるので、眠い目を擦りつつ、昨日書ききれなかったメモを仕上げておく。ついでに、もう一度、持ち金を確認しておこう。こちらのお金は紙幣も貨幣も意外としっかりしていて「お金」と呼ぶにふさわしい。対して、昨年行ったオーストラリアは、特に紙幣(実際はセロファン幣)がショボかったね。

続いて7時ぴったりに朝飯を食べにレストランへ下りていく。フロントの女性に挨拶をして、食べ物が並ぶテーブルに直行だ。それにしても、フロントの女性(仮にAさんとしておく)は愛想が良くない。まあ、美人ではあるのだけどね。

さて、何を食べようかな。まずは紫のキャベツ、径の大きなきゅうり、ピーマンと野菜を大量に取り、スクランブルエッグ、ソーセージと続けていく。そして忘れてはならないのはパンである。前述しているように、こちらでも、日本の物よりも100倍ぐらいは美味しい。特に、フランスタイプの皮が堅いものが用意されているのだが、噛めば噛むほどに味が出る。今日はジャムをのせておこうかな。

仕上げに、オレンジジュースをコップに入れたら席へ向かい、いただきます。野菜も日本のものよりも味があり、あまりドレッシングをかけなくても十分に味わいがある。こうして考えると、日本人は知らず知らずのうちに、味のないものを食べさせられているのかもしれない。そんな疑問が頭をよぎるのだ。

モリモリ食べて活動に備えよう

同様に2回戦も平らげて、コーヒーを飲む。もちろん、ボスニアン・コーヒーであり、カップの底にはコーヒーの粉が沈殿している。いやあ、食べた食べた。食事に満足して部屋に戻り、テレビを観たり、地図を見たりして腹を落ち着かせる。そうだな、今日はあの場所へ行ってみよう。

9時ごろに部屋を出て、階下におりる。フロントでは要員が交代しており、可愛らしい人(仮にBさんとししよう)が番についている。この人は話しやすそうなので、疑問に思っていた初日のタクシー料金についてたずねてみる。

管理人:あのさあ、空港からここまでタクシーで来たんだけど、40マルク払ったんだ。ちょっと高い気がするんだけど。

フロントB:あら、そんなに?随分高いわね。25マルクぐらいが相場よ。

管理人:やっぱりそうか・・・。

フロントB:そういう人がたくさんいるから、気をつけてね♥

管理人:それはそうとさあ、(地図を見せて)このオリンピックスタジアムへ行こうと思うんだけど、停留所からどのくらいかかるかな?

フロントB:そうねぇ、(地図を示して)この停留所から30分ぐらいかしら。

管理人:どうもありがとう

そんなやり取りの後、気を引き締めて外へ出る。今日はメチャクチャ天気が良くて、まさに雲一つないぞ。気分よく坂を下りて、旧市街地にあるATMで現金100マルク(6,000円)を下ろしておく。その後、停留所に戻って路面電車に乗るのだが、その前に切符を買っておこう。今日は回数券に挑戦だ。売り場のおばあさんに声をかけて、5回券を指して購入の意思を伝える。すると、彼女は「これかい?」という表情で5回券を出してくれる。「そうそう」と頷いて、7マルク(約450円)を支払う。因みに通常ならは1.6マルクX5=8.0マルクなので、1マルクお得というわけだ。

停留所は仕事に向かうと思われる人々で少し混んでいるが、ラッシュという程でもない。それにしても、そんな中で遊んでいる当方だが、少し罪悪感を感じてしまうのは「日本人」であるからだろう。電車はすぐにやって来て、いざ出発だ。これまた少し交通量の多い道を電車はごきげんに進んでいく。沿道の店や施設はこれから仕事という感じで、のんびりしている。日本人だったら、始業の10分から15分前には準備完了していることを求められるが、ここはサラエボだ。もちろん、当方の場合は日本人がやり過ぎと思っているので、サラエボ・スタイルの方が好みである。

「Mula Muftafe Baseskije」通りを電車は進んで行く。すると「Ferhadija通りと」交わる3又に合流する。ここには「Eternal Flame」と呼ばれる「聖火」がある。これは第二次大戦中に、サラエボをナチスから解放した「英雄」を記念して建てられたものであるそうだ。つまり、平和の炎であり、それが永遠に続くよう願いを込められているのだろう。

電車は「マーシャル・チトー」通りに入る。おっと、今日はここにある公園前の停留所で降りるんだった。もちろん、案内のアナウンスなどは無いので、自分が降りられるように準備しておく。「降りまーす(英語だとI'll get off.)と言いながら、出入り口へ行き、無事に降りることができる。因みに、「揚げ豆腐」と言えば、通れるように空けてくれるよ。

地図を見て「Kaevo」通りを歩いて北上する。季節は晩秋から初冬であり、並木からの落ち葉が多い。紅葉の時期に来れば、見事な景色が見られることだろう。一方、道路は車が通行しているのだが、線路は無いけど架線がある。何だろうと思っていると、トロリーバスが走っていく。トロバスなんて話にしか聞いたことがなく、実際に走っているのを見ることは初めてだ。騒音は小さいし、もちろん排ガスも出さない。路面電車と言い、トロバスと言い、環境や渋滞のことを考えれば、公共交通機関の充実が問題解決には近道ではないだろうか。

珍しいトロバス

もちろん、わかっていても日本では「絶対に」こういうものを普及させることはないだろう。Tヨタ自動車なんかは国とべったりだし、国も税金を納めて欲しいだろうから、自動車の売り上げが減っては困るだろうからね。

そんなことを思いながら、坂道を上がっていく。途中に簡素な公園があるので、一休みしていこう。ここには紅葉の名残りを見ることができるので、気持ちも落ち着く。時刻を確認すると、10時過ぎだ。普段ならば仕事に追われている時間だが、今日は東欧の国の公園で木々を眺めている。

時間に追われない生活は、心をかくも豊かにしてくれるものだ。つまり、仕事中はささくれ立っているってことか・・・。そんなことを反省しつつ、再び坂道を歩きだす。途中で道路が立体交差している場所があるのだが、ここの高架下には市場がある。帰りにでも寄って行こう。

さらに坂を上がっていくと、なにやら塔が見えてくる。マクドナルドの商標が目立つのだが、さらにその上にはオリンピックのそれが掲げられている。どうやら、そこに1984年開催のオリンピック会場があるようだ。

足取り軽く、さらに坂道を上がっていくと、ありました。オリンピック会場が。左手には参加国の国旗が掲げられていただろう、ポールが数多く立っている。右手が会場となった「ZETRAホール」である。看板が出ているが、柔道の大会でもあるのかな。

オリンピック会場付近の様子

さて、ホールの入り口には「サマランチ」他、再建に協力した人々などの名前が出ている。そうだ、先の内戦でセルビア人から砲撃を受けて、ボロボロになってしまったのだ。そして、それを憂いた当時のオリンピック委員会の会長「サマランチ」が、わざわざ1992年のバルセロナ大会の期間中?に、サラエボ入りをしたことがあったな。

ゼトラオリンピックホール

そんなことを思い出しつつ、建物に入る。すると、すぐさま職員が出てきて「ミュージアムか?」と聞いてくる。「そうです」と言うと「こっちだよ」と、部屋に案内してくれる。そこにはボスニア・ヘルツェゴヴィナとオリンピックの旗が掲げられ、周囲には多くの物が展示してある。「ごめん、まだ暖房をつけていないから、寒いんだ」と言いつつ、紹介の映像を準備してくれる。

博物館と言ってもそれ程大きなものではなく、映像を見られる広い部屋の周囲に、当時の物を展示してあるという簡素なものだ。いや、元々はもっと大きなものだったのかもしれないが、先の紛争で焼かれてしまったので、細々と再建したものなのかもしれない。

博物館の様子

さて、いよいよ映像が始まる。最初に当時流れていたテーマ曲が流れ、続いて開会式の様子が映し出される。ああ、そうだよ、これ、見たことあるわ。最後の聖火ランナーが階段を駆け上がると、それを追うように虹色のカーペットが伸びていく。そうそう。

そして、マスコットである「伝説のおおかみ」が登場し、次々に各競技の様子が流れていく。特に印象深いのはフィギュアスケートのペア(アイスダンス)で「ボレロ」にのせて踊った2人だ。死んだオフクロはそれを見て「チューしてる! チューしてる!!」となぜか一人で興奮していたなぁ。あの人は変に堅い(硬い)くせに、性的な事にはオープンな人だったなぁ。

さらに、女子のシングルでも、旧東ドイツの「カタリナ・ヴィット」が登場する。もちろん、我らが日本の「ミドリ・イトウ」も。彼女は当方の地元の名古屋出身だし、割と近所の高校に通っていたので見かけたこともある。とても小柄なひとだという印象だ。そして、スピードスケートの「ハシモト」や「クロイワ」の登場だ。

。これら映像を観ていると、当時の記憶がまさしく波のように押し寄せてきて、自分が子どもだった当時にタイムスリップしているような感覚になる。あの頃は何も考えなくても良かったので気楽だったが、今の方が自由度は格段に高い。こうしてサラエボに来られるのは、自分が大人になったからなのだからね。

因みに、1984年2月と言うと、当方は小学校5年生の3学期だな。あの年は冬が寒かったり、学校の図書館から下の階に降りる時に、階段を踏み外して足を捻挫したことを思い出す。確か2日間、登校できなかったような気がする。

要らないことまで思い出してしまったが、30分ぐらいの映像を満喫して、かつどっぷりと浸かる。そして、映像が終了すると、夢から覚めたように現実に戻される。十分にタイムスリップを楽しんだ後、展示物を見て回る。

先程映像で見た開会式の様子を写した写真や、聖火トーチの実物、マスコットのオオカミなどが展示してある。また、正式に決定する前の公式ロゴ、パンフレット、コスチュームなど、それほど大きくないスペースながら、多くの関連するものが展示されている。

印象的なものをいくつか紹介しよう。まずは、オリンピックのロゴである。解説によると、このロゴを決定する際に複数のデザイン会社に制作を依頼し、200もの候補から選び出したようだ。そして「スポーツと芸術の融合」と称して関連グッズなどに印刷し、見た目にすぐにわかるようにし、知名度の向上に役立てたそうだ。まあ、商業主義のハシリ的なものかな。

このロゴに見覚えのある方も多いのでは?

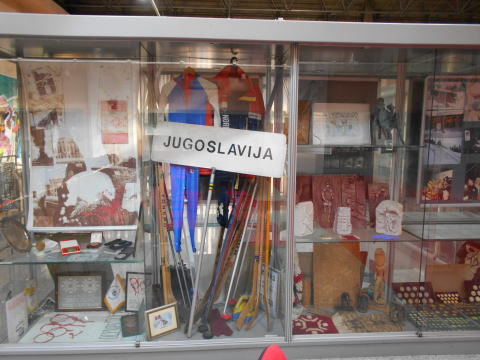

また、当時は「ユーゴスラビア連邦」のサラエボとしてオリンピックを招致したので、その名も登場する。このような無理やり多民族国家を形成したことにより、後日ソ連崩壊後に内戦が勃発することになるのだ。

当時の国名で

あ、聖火のトーチもあるよ。これは最終走者が点火台に持って行ったものだろうかな?シューズは何と日本製のミズノだ。

トーチとシューズ

他にも多くのウエアやグッズ等が展示されていたが、紙面の都合上割愛しよう。(いないと思うけど)もし、もっと見たいという人が見えたら、メールアドレスを使って個人的に言ってください。

さて、十分にオリンピックを楽しんだ後、1984年から2018年に戻ってくる。博物館の外へ出て、受付カウンターの壁に展示されている、オリンピックのポスターを眺める。実はホテルの廊下にも少し飾ってあるのだが、ここにはすべての近代オリンピックのものがあるのではないかと思われる。

同じ1984年の夏の大会といえば「ロス・アンジェルス」であるが、もちろん展示してある。そうそう、この流れ星のような図柄だった。因みに、日本人は同都市を「ロス」なんて言うが、そんな言い方をするのは日本人のみである。だって「ロス」って損失のことだよ。そんな悪い意味の言葉に省略するわけないじゃん。一般的には「エル・エー」だね。

上段右から2番目が「ロス・アンジェルス」

その左隣は「バサロ」のソウル

あ、去年行った1956年の「メルボルン」や1964年の「トウキョウ」もある。冬季で言えば88年の「カルガリー」や、92年の「アルベールビル」何かが記憶に残っている。98年の「ナガノ」は別格だね。72年の「サッポロ」はまだ生まれていません。

さて、88年の「カルガリー」と言えば、当方は中学を卒業する時だったのだが、その後高校に入って意外な所でその名前をきいた。あれは英語の授業の時だ。中国人風のカナダ人が補助教員としてやって来たのだ。その人こそ「カルガリー」の出身だったのだ。

「じゃあ、質問がある人は手を挙げてください」と、いつもの日本人の先生「トミモト」が言うので、当方は控えめに手を挙げた。そして「先生は黒髪ですが、なぜですか」と言うと、即座に「ああ、先祖は中国からの移民なんですよ」と答えてくれた。あと、カルガリーと言えば、サラエボで惨敗した「アキラ・クロイワ」が見事に銅メダルをもぎ取った大会でもあるので、よく覚えているよ。因みに、種目はスピードスケートの500mで、アウトコースからのスタートだった。500mはアウトコースは圧倒的に不利であり、さらに同走の「マイ」は世界記録更新で金だった。「クロイワ」は、アウトスタートでは最速のタイムだったようだ。

ここはこじんまりとしているが、とても楽しめる博物館だ。これで無料というのだから、驚きだ。メルボルンのスポーツ博物館は、クリケット場のツアーと込で30豪ドル(2,700円)だったので、随分とお得感がある。

第3日目 その2へ続く